振動センサーとは?防犯効果と設置上の注意点

「空き巣が窓を破って侵入しようとしたら、どうやって気づけばいいんだろう?」

「ドアをこじ開けようとする衝撃を、家に入る前に検知できないかな?」

「風で窓が揺れるだけで鳴るような、誤作動の多いセンサーは嫌だな…」

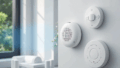

自宅の防犯対策を考える上で、「振動センサー(衝撃センサー)」は非常に重要な役割を担う防犯アイテムです。一般的な開閉センサーがドアや窓が「開いた」ことを検知するのに対し、振動センサーは、窓ガラスが割られる衝撃や、ドアが無理やりこじ開けられようとする振動を、侵入の「第一歩」として捉え、警報を発する能力を持っています。これにより、侵入者が家の中に入るよりもさらに早い段階で異常を察知し、犯罪を未然に防ぐ、あるいは被害を最小限に抑えることが可能になります。

しかし、その特性上、設置場所や製品選びを誤ると、風や地震、交通振動など、本来検知すべきでない振動に反応して誤作動を起こしてしまうリスクもゼロではありません。せっかくの防犯対策が、かえってストレスの原因になってしまっては意味がありませんよね。

この徹底解説記事では、あなたが振動センサーの真の防犯効果を理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出すために、知っておくべきあらゆる情報を網羅的に提供します。

- 振動センサーがもたらす「早期発見」の重要性

- 振動センサーの仕組みと、他のセンサーとの違い

- 防犯効果を最大化する「効果的な設置場所」と具体的な設置方法

- 誤作動を防ぐための選び方と、設置上の重要な注意点

この記事を最後まで読めば、あなたは振動センサーの基本から、最適な製品選び、そして効果的な設置方法までを深く理解できるでしょう。そして、あなたの自宅をより安全で強固な空間にするための具体的な一歩を踏み出すことができます。あなたの「安心」を確かなものにするための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

—

アルソック(ALSOK)

ホームセキュリティの契約件数 125万件突破!

ホームセキュリティ販売実績はなんと30年以上

セコム(SECOM)

業界最大手の信頼感!

24時間365日、プロが見守る最上級の安心をあなたに。

CSPセントラル警備保障

ご自宅の間取りや環境に合ったシステムをご提案

オーダーメイドに近い柔軟なプラン提案

2. 振動センサーとは?「早期発見」が防犯の鍵

振動センサーは、その名の通り「振動」を感知して異常を知らせる防犯アイテムです。なぜ振動センサーが防犯上、非常に重要視されるのか、その理由を見ていきましょう。

2.1. 振動センサーの仕組みと動作原理

振動センサーは、窓ガラスの破壊やドアのこじ開けといった、不審者が侵入を試みる際に発生する特定の衝撃や振動を検知する仕組みになっています。主な検知方式は以下の通りです。

2.1.1. 衝撃検知方式

- ピエゾ素子(圧電素子): センサー内部にピエゾ素子と呼ばれる部品が使われていることが多いです。この素子は、圧力が加わると電圧を発生させる特性を持っています。ガラスが割れる衝撃やドアをこじ開ける際の振動がセンサーに伝わると、ピエゾ素子が微弱な電気信号を発生させ、これをセンサーが検知して異常と判断します。

- 加速度センサー: スマートフォンなどにも搭載されている加速度センサーを利用し、物体の動きや振動の加速度を検知するタイプもあります。より精密な振動パターンを分析できるため、誤作動を低減する工夫がされている製品もあります。

2.1.2. 感度調整機能

- 多くの振動センサーには、検知する振動の強さを調整できる「感度調整機能」が搭載されています。これにより、風による窓の揺れや、近くを通過する大型車の振動など、不要な誤作動を避けることができます。この機能は、後述する設置上の注意点において非常に重要になります。

2.2. 「早期発見」が防犯の鍵となる理由

防犯対策において、振動センサーがもたらす「早期発見」の重要性は非常に高いです。その理由を、侵入者の心理と行動から見ていきましょう。

2.2.1. 侵入者の心理と「音」への嫌悪

- 見つかることへの恐怖: 泥棒や不審者は、何よりも「見つかること」を恐れます。暗闇に紛れて、静かに侵入しようとします。

- 突然の警報音: 振動センサーが作動し、突然大音量のアラームが鳴り響くことで、不審者は「見つかった!」「誰かに気づかれた!」と感じ、大きな心理的動揺を与えられます。これにより、作業を中断し、その場からの退散を促す「威嚇効果」が非常に高く、侵入を諦めさせる可能性が飛躍的に高まります。

2.2.2. 侵入の「第一段階」を阻止

- マグネット式センサーとの違い: ドアや窓の開閉を検知するマグネット式センサーは、実際にドアや窓が「開いた」後に初めて検知します。しかし、泥棒は窓を割って侵入したり、ドアをこじ開けたりする手口も使います。

- 振動センサーの優位性: 振動センサーは、これらの破壊行為やこじ開けの「試み」の段階、つまり侵入者がまだ外にいる時点で検知できるため、侵入を未然に防ぐ可能性が格段に高まります。これは、犯人が家の中に入る前に防衛線を張る「水際対策」とも言えます。

2.2.3. 証拠保全への貢献

- 振動センサーが作動することで、同時に防犯カメラの録画が開始されたり、警備会社に自動通報されたりするシステムもあります。これにより、不審者が侵入を試みた時点での映像や状況を記録でき、万が一被害が発生した場合でも、犯人特定のための重要な証拠となります。

—

3. 振動センサーの防犯効果と他のセンサーとの組み合わせ

振動センサー単体でも高い防犯効果が期待できますが、他の防犯センサーと組み合わせることで、より強固で多層的な防犯体制を構築できます。

3.1. 振動センサー単体での防犯効果

3.1.1. ガラス破り対策の決定版

- バールやドライバーでのこじ開け: ドアや窓の隙間にバールやドライバーを差し込んでこじ開けようとする際、その衝撃を検知してアラームを鳴らします。

- ガラス破壊による侵入: 窓ガラスを叩き割る、ドリルで穴を開けるといった行為の振動を検知し、侵入が完了する前に警報を発します。特に、音を立てずにガラスを切り取る「こじ破り」と呼ばれる手口に対しても、ガラスが固定されている枠に伝わる微細な振動を検知できる場合があります。

- 音による威嚇: センサー単体でアラームが鳴るタイプであれば、突然の大音量が不審者を怯ませ、その場からの退散を促す高い威嚇効果を発揮します。

3.1.2. 物置や車庫の防犯にも

- 窓やドアだけでなく、物置や車庫の扉に設置することで、不審な開閉や破壊行為を検知し、盗難対策に活用することも可能です。

3.2. 他の防犯センサーとの組み合わせ

振動センサーは、他の種類のセンサーと組み合わせることで、それぞれの弱点を補完し合い、より隙のない防犯システムを構築できます。

3.2.1. 開閉センサー(マグネット式)との組み合わせ

- 二重の防衛ライン: 開閉センサーはドアや窓が「開いた」ことを検知しますが、振動センサーは「開けようとする」行為や「破壊」を検知します。この二つを併用することで、「破壊を試みる→振動センサーが反応」「開けられる→開閉センサーが反応」という二重の防衛ラインを構築でき、非常に高い防犯効果が得られます。

- 死角の補完: 振動センサーはガラス破りに特化し、開閉センサーは開錠して開ける手口に対応するため、それぞれがカバーできる範囲を広げます。

- 推奨例: 玄関ドアには開閉センサーと振動センサーを併用し、窓ガラスには振動センサーを、窓枠には開閉センサーを設置するなど、場所に応じて両方を組み合わせて設置するのが理想的です。

3.2.2. パッシブセンサー(人感センサー)との組み合わせ

- 侵入後の「最終防衛ライン」: 振動センサーや開閉センサーが突破されて侵入されてしまった場合でも、パッシブセンサー(人感センサー)が室内の人の動きを検知し、アラームを発します。これにより、侵入後の被害拡大を防ぐことができます。

- 見守り機能の強化: 屋内の見守り目的で人感センサーを設置している場合でも、振動センサーを玄関や窓に加えることで、不審者の侵入検知という防犯機能を強化できます。

- 推奨例: 玄関ホールやリビングに人感センサーを設置し、窓やドアには振動センサーと開閉センサーを設置する。

3.2.3. 防犯カメラとの組み合わせ

- 「威嚇」と「記録」の連携: 振動センサーが異常を検知した際に、連動して防犯カメラの録画を開始したり、フラッシュライトを光らせたりするシステムは非常に効果的です。

- 証拠能力の向上: センサーが異常を検知した瞬間の映像を記録することで、犯人の特定や証拠保全の能力が格段に向上します。

- 推奨例: 振動センサーを設置した窓の死角をカバーするように防犯カメラを設置する。

—

4. 振動センサーの選び方:誤作動を防ぐための重要チェックポイント

振動センサーは非常に有効な防犯ツールですが、誤作動が多いと逆にストレスの原因にもなりかねません。適切な製品を選ぶことで、そのメリットを最大限に引き出し、デメリットを最小限に抑えましょう。

4.1. 感度調整機能の有無と範囲

- 重要性: これが最も重要なチェックポイントと言っても過言ではありません。感度調整機能がないと、風による窓の揺れ、近くを通過するトラックや電車の振動、雷、または家の構造的な揺れなど、些細な外部要因で頻繁に誤作動を起こしてしまう可能性があります。

- 確認ポイント:

- 段階調整: 「弱」「中」「強」のように数段階で調整できるか、あるいはボリューム式で細かく調整できるか。

- 誤作動テスト: 購入前にレビューなどを参考に、誤作動の報告が少ない製品を選ぶことが重要です。設置後も、様々な状況下で実際にテストを行い、最適な感度に設定しましょう。

- インテリジェントな検知: 近年では、AI技術を活用し、ガラスの「割れる音」と「衝撃」の両方を分析することで、誤作動を大幅に低減する高機能なセンサーも登場しています。

4.2. 警報方法と通知機能

- 警報音の有無と音量:

- 重要性: 異常検知時に、その場で大音量のアラームを鳴らす機能は、不審者への直接的な威嚇効果に繋がります。

- 目安: 80dB(デシベル)以上の音量が出る製品を選びましょう。これは、人の聴覚に強く訴えかけるレベルの音量です。

- 警報音の種類: 聞き取りやすく、緊急性を感じさせるアラーム音であることも重要です。

- スマートフォンへの通知機能:

- 重要性: 外出中に自宅の異変をリアルタイムで把握するためには必須の機能です。

- 確認ポイント: プッシュ通知、メール通知など、どのような方法で通知されるか。通知の遅延がないか。家族で通知を共有できるか。

- 警備会社との連携:

- 重要性: プロによる24時間365日の監視と緊急駆けつけサービスは、市販の単体センサーにはない最大の安心感を提供します。

- 確認ポイント: 振動センサーが、セコムやALSOKなどの大手警備会社のシステムに組み込めるか。自動通報、緊急対処員派遣のオプションがあるか。

4.3. 電源方式とバッテリー寿命

- 電源方式:

- 電池式: 配線不要で設置が簡単。賃貸物件にも適しています。ただし、定期的な電池交換が必要です。

- コンセント式(AC電源): 安定した電力供給が可能で、バッテリー切れの心配がありません。高い明るさや常時稼働が必要な場合に適しています。

- USB充電式: 充電が必要ですが、電池交換の手間を省けます。

- バッテリー寿命: 電池式のセンサーを選ぶ場合、バッテリー寿命は非常に重要なポイントです。頻繁な電池交換は手間がかかるだけでなく、コストもかさみます。1年以上持続する製品を選び、バッテリー残量低下通知機能があるか確認しましょう。バッテリー切れでセンサーが機能しないという事態は、防犯上最も避けるべき状況です。

4.4. 設置のしやすさ(DIYか工事か)

- DIYで設置可能なもの: 両面テープで貼り付けるタイプがほとんどで、特別な工具や工事は不要です。賃貸物件の場合も、原状回復しやすいタイプを選びましょう。

- プロによる設置が必要なもの: 警備会社が提供するホームセキュリティシステムに組み込む場合は、専門のスタッフが設置工事を行います。この場合、設置費用がサービス料金に含まれているか、別途発生するかを確認しましょう。

5.5. 耐久性と防水・防塵性能(屋外設置の場合)

- 耐久性: 特に屋外に設置するセンサーは、直射日光、雨、風、温度変化に耐えられる耐久性が必要です。素材の品質や、保証期間を確認しましょう。

- 防水・防塵性能(IP等級): 屋外用のセンサーは、防水・防塵性能(IP等級)が必須です。例えば、IP44以上であれば防滴性能がありますが、より安心なのはIP65(防塵6級、防水5級)など、高い等級のものです。設置場所の環境(雨ざらしになるか、軒下かなど)に合わせて適切なIP等級を選びましょう。

—

6. 振動センサーの効果的な設置場所と設置上の注意点

振動センサーの性能を最大限に引き出し、かつ誤作動を最小限に抑えるためには、適切な設置場所の選定と、いくつかの注意点を守ることが不可欠です。

6.1. 効果的な設置場所

6.1.1. 窓ガラス

- 最優先の設置場所: 空き巣の侵入経路として最も多いのが窓ガラスです。振動センサーは、ガラス破りの対策として非常に有効です。

- 設置位置:

- 窓ガラスの隅(四隅いずれか): ガラスの振動が最も伝わりやすく、かつセンサーが目立ちにくい位置です。

- クレセント錠付近: 泥棒が窓をこじ開ける際に、クレセント錠付近に力が加わりやすいため、この付近に設置するのも有効です。

- 複数枚ガラスの場合: 一枚の窓に複数枚のガラスがある場合(例:引き違い窓の左右)、ガラス一枚につき一つの振動センサーを設置するのが理想的です。

6.1.2. ドア

- 設置目的: ドアをバールなどでこじ開けようとする際の衝撃を検知するため。

- 設置位置:

- ドアの内側(施錠部分に近い場所): ドアの鍵周辺は、こじ開けようとする力が最も集中する場所であり、かつ外から見えにくい位置です。

- ドアの上下(蝶番と反対側): ドアが揺れることで振動が伝わりやすい位置です。

- 注意点: ドアセンサー(開閉センサー)と併用することで、より二重の対策が可能です。

6.1.3. 物置・シャッター・車庫の扉

- 設置目的: 工具や自転車、車などが盗難の対象となる可能性があるため、これらの場所の破壊行為やこじ開けを検知するため。

- 設置位置: 扉の内側や、シャッターの下部など、破壊される際に振動が伝わりやすい場所に設置します。

- 屋外対応製品を選ぶ: 物置や車庫の扉は屋外に設置されることが多いため、必ず防水・防塵性能(IP等級)を持つ屋外対応の製品を選びましょう。

6.2. 設置上の重要な注意点(誤作動を防ぐために)

6.2.1. 設置面の清掃と固定

- 清掃: 両面テープで貼り付ける場合、設置面の汚れ、ホコリ、油分などをしっかり拭き取り、乾燥させてから貼り付けましょう。これにより、センサーが剥がれ落ちるのを防ぎ、振動を正確に伝えることができます。

- 確実な固定: センサーがしっかりと固定されていないと、本来検知すべき振動を正確に伝えられず、効果が半減したり、逆にグラつきで誤作動を起こしたりする可能性があります。

6.2.2. 感度調整の徹底

- 最も重要: 設置後、必ず感度調整を行いましょう。低すぎると検知漏れに繋がり、高すぎると頻繁な誤作動の原因となります。

- テストの実施:

- 模擬的な衝撃: 設置後、窓ガラスを軽く叩いたり、ドアを軽く揺らしたりして、意図的に振動を与え、センサーが適切に反応するかテストしましょう。

- 日常的な状況下での確認: 風の強い日や、近くで工事が行われている日、大型車が通過する時間帯などに、誤作動しないか注意深く観察しましょう。必要に応じて感度を再調整します。

6.2.3. 誤作動の原因となる場所を避ける

- 強風の影響: 風で頻繁に揺れる可能性のある窓には、感度を低めに設定するか、風の影響を受けにくい場所に設置することを検討しましょう。

- 交通振動: 交通量の多い道路に面した窓や、鉄道の近くの窓は、路面からの振動が伝わりやすいため、注意が必要です。

- エアコンや扇風機の風: センサーの種類によっては、強い風で誤作動を起こす場合があります。直接風が当たらない場所に設置しましょう。

- 物の落下: センサーの近くに物が落ちやすい場所は避けましょう。

- ペット: ペットがセンサーに触れたり、近くで走り回ったりするような場所も、誤作動の原因になります。

6.2.4. 近隣への配慮

- 誤作動による警報音が頻繁に鳴ると、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。感度調整をしっかり行い、誤作動を極力減らすことが重要です。

- 警報音の音量設定も、近隣環境に合わせて適切に調整しましょう。

—

7. まとめ:振動センサーで一歩先の防犯対策を

この「振動センサーとは?防犯効果と設置上の注意点」ガイドを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

振動センサーは、ドアや窓の開閉だけでなく、ガラスの破壊やこじ開けといった「侵入の試み」を早期に検知できる、非常に強力な防犯アイテムです。その即時性と威嚇効果は、侵入者の心理に大きな影響を与え、犯罪を未然に防ぐ上で極めて重要な役割を果たします。特に、開閉センサーや防犯カメラ、人感センサーなど他の防犯機器と組み合わせることで、より多層的で隙のないホームセキュリティシステムを構築できることをご理解いただけたかと思います。

- 窓ガラス(特に掃き出し窓や裏側の窓)や、玄関ドア、物置の扉などが、振動センサーの主要な設置場所です。

- 「感度調整機能」の有無とその範囲は、誤作動を防ぎ、効果的な運用を行う上で最も重要なチェックポイントです。

- 設置の際には、設置面の清掃と確実な固定、そして強風や交通振動など誤作動の原因となる要素を避けることが不可欠です。近隣への配慮も忘れずに行いましょう。

振動センサーは、あなたの自宅の「見えない安心」をさらに強化し、犯罪から大切な家族と財産を守るための頼れる味方です。適切な製品を選び、正しい方法で設置・運用することで、より安全で快適な毎日を手に入れることができるでしょう。

この記事が、あなたが振動センサーを最大限に活用し、安全な環境を築くための一助となれば幸いです。あなたの「安心」を確かなものにするため、今すぐ一歩を踏み出しましょう。

振動センサー連携も可能なホームセキュリティを検討したい方へ

このガイドで振動センサーやホームセキュリティ全体に興味を持たれた方は、ぜひ下記の公式サイトから詳細な情報をご確認ください。

無料の資料請求や、オンライン・電話での無料相談も可能です。あなたの疑問や不安を解消し、最適なプラン選びのためのサポートを受けることができます。

あなたの「安心」を確かなものにするために、今すぐ一歩を踏み出しましょう。

コメント