AEDは必要?家庭用AEDとホームセキュリティ連携

「もし、家族が突然倒れたら、どうすればいいんだろう…?」

「AEDって、公共の場にあるイメージだけど、家にも必要なの?」

「いざという時、ちゃんとAEDを使えるか不安…」

突然の心停止は、年齢や健康状態に関わらず、誰にでも起こり得る悲劇です。日本では年間約7万9千人(令和3年)が病院搬送前に心停止となる*とされ、そのうち助かる命はごくわずかです。心停止から救命できる可能性は、時間経過とともに急速に低下します。特に、救急車が到着するまでの「空白の数分間」に、どれだけ適切な処置ができるかが、その後の命運を分けると言われています。

*出典:総務省消防庁「令和4年版 救急・救助の現況」

このような状況で、あなたの手助けとなるのがAED(自動体外式除細動器)です。AEDは、心停止の原因となる不整脈(心室細動)を電気ショックで取り除き、心臓の正常な動きを取り戻すことを目指す医療機器で、専門知識がなくても音声ガイダンスに従って操作できるよう設計されています。

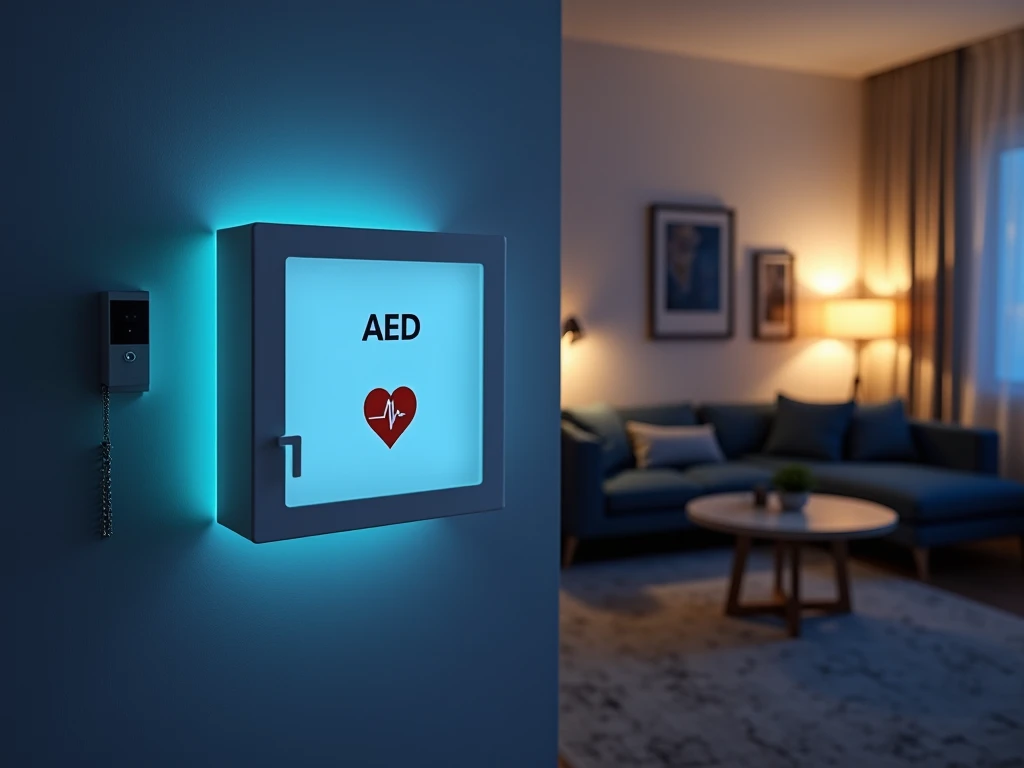

AEDは駅や公共施設に多く設置されていますが、実は家庭にAEDを導入し、さらにホームセキュリティシステムと連携させることで、緊急時の救命率を飛躍的に高めることができます。この連携は、単にAEDを所有するだけでなく、「いざという時に確実に使える環境」と「プロによる迅速なサポート」という、次の段階の安心をもたらします。

この徹底解説記事では、あなたが「もしも」の時に大切な命を守るための「安心」を確かなものにするために、知っておくべきあらゆる情報を網羅的に提供します。

- 突然の心停止の恐ろしさと、AEDの役割

- 家庭用AEDの必要性、メリット、そして選び方

- AEDとホームセキュリティ連携の強力なメリット

- 警備会社による緊急通報とプロの駆けつけサービスの詳細

- 導入を検討する際の具体的な流れと、後悔しないための重要チェックポイント

この記事を最後まで読めば、あなたはAEDの基本的な知識から、家庭への導入、そしてホームセキュリティ連携による究極の救命対策までを深く理解できるでしょう。そして、いざという時に大切な命を守るための具体的な一歩を踏み出すことができます。あなたの「安心」を確かなものにするための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

—

セコム(SECOM)

業界最大手の信頼感!

24時間365日、プロが見守る最上級の安心をあなたに。

アルソック(ALSOK)

ホームセキュリティの契約件数 125万件突破!

ホームセキュリティ販売実績はなんと30年以上

CSPセントラル警備保障

ご自宅の間取りや環境に合ったシステムをご提案

オーダーメイドに近い柔軟なプラン提案

2. 突然の心停止の恐ろしさと、AEDの役割

心停止は、誰にでも起こり得る予測不能な緊急事態です。その恐ろしさと、AEDがなぜ重要なのかを理解することが、適切な対策を講じるための第一歩となります。

2.1. 突然の心停止(SCA)とは?その恐ろしさ

- SCAとは: 突然の心停止(Sudden Cardiac Arrest: SCA)とは、心臓が突然その機能を停止し、血液を全身に送ることができなくなる状態を指します。多くの場合、心臓の電気的な活動に異常が生じる「心室細動」が原因とされます。

- 時間との闘い:

- 心停止が起こると、脳や全身への酸素供給が途絶え、わずか数分で不可逆的なダメージが始まります。

- 救命の可能性は、心停止から1分経過するごとに約7~10%ずつ低下すると言われています。救急車が到着するまでの平均時間(日本全国で約8~9分)を考えると、その場に居合わせた人がいかに迅速に初期対応できるかが、命を救う鍵となります。

- 心停止から2分以内に電気ショックを行えば、約90%の人が助かると言われていますが、5分後には50%以下、7分後には25%程度にまで低下するとされています。

- 誰にでも起こり得る:

- 心臓病の既往がない人、健康な人、若い人でも突然心停止は起こり得ます。スポーツ中や日常生活のふとした瞬間に突然倒れることもあります。

- 家族に心臓病の既往がある場合や、高齢者がいる家庭では、よりリスクが高まる可能性があります。

2.2. AED(自動体外式除細動器)の役割と仕組み

AEDは、突然の心停止に対する最も有効な初期対応ツールの一つです。

- AEDとは:

- AED(Automated External Defibrillator)は、「自動体外式除細動器」の略称です。心臓が痙攣している状態(心室細動)を自動で解析し、必要に応じて電気ショックを与えて、心臓の正常なリズムを取り戻すことを目指す医療機器です。

- 専門知識がなくても、音声ガイダンスと画面表示に従うだけで誰でも簡単に操作できるように設計されています。

- AEDが命を救うメカニズム:

- 心停止の多くは、心臓の電気的な活動が乱れて細かく痙攣し、血液を送り出せなくなる「心室細動」が原因です。AEDは、この心室細動を検知すると、電気ショックを与えて心臓の異常な電気信号をリセットし、再び正常な拍動に戻すことを促します。

- 心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)とAEDの連携が重要です。心肺蘇生は、AEDが届くまでの間、脳や心臓に最低限の血液を送るためのものであり、AEDによる電気ショックが成功する可能性を高めます。

- 「いつでも使える」が重要:

- AEDは、必要な時にすぐに使える場所に設置されていることが最も重要です。心停止はいつどこで起こるかわからないため、家庭での備えも大きな意味を持ちます。

—

3. 家庭用AEDの必要性、メリット、そして選び方

AEDは公共の場所に設置されているイメージが強いかもしれませんが、家庭にAEDを導入することには、計り知れないメリットがあります。ここでは、家庭用AEDの必要性と、選び方のポイントを解説します。

3.1. なぜ家庭にAEDが必要なのか?

- 家庭内での心停止のリスク:

- 心停止の発生場所は、実は自宅が最も多いというデータがあります。多くの人が自宅で過ごす時間が長く、高齢者や心臓に持病を持つ家族がいる場合、そのリスクはさらに高まります。

- 救急車の到着には平均8~9分かかりますが、心停止からの数分間が命を救う「ゴールデンタイム」です。自宅にAEDがあれば、救急隊が到着するまでの重要な数分間に、電気ショックを行うことができます。

- 大切な家族の命を守る:

- 最も大切な家族が目の前で倒れた時、何もできずに救急車の到着を待つだけでは、後悔が残るかもしれません。AEDが自宅にあれば、家族自身が、あるいは居合わせた人が応急処置を行うことができ、救命の可能性を飛躍的に高めます。

- 高齢化社会と在宅医療の進展:

- 日本は高齢化が進み、自宅で療養する人が増えています。心臓疾患を持つ高齢者がいる家庭では、AEDの備えがより一層重要になります。

3.2. 家庭用AED導入のメリット

- 迅速な初期対応が可能:

- 自宅で心停止が発生した場合、すぐにAEDを取り出して使用できるため、救急車の到着を待つことなく、最も重要な初期対応を開始できます。これにより、救命率を向上させ、後遺症のリスクを軽減する可能性が高まります。

- 家族全員の安心感:

- AEDが自宅にあるという安心感は、家族全員の心の支えになります。「もしもの時」に備えることで、精神的なゆとりが生まれます。

- 地域社会への貢献(近隣との共有):

- もしあなたが地域住民と交流がある場合、AEDの存在を周知することで、近隣で心停止が発生した際に、あなたのAEDが役立つ可能性もあります。自治体によっては、AEDの登録制度を設けている場合もあります。

3.3. 家庭用AEDの選び方と購入・レンタルについて

- 選び方のポイント:

- 操作のしやすさ: 音声ガイダンスがクリアで分かりやすく、パッドの貼り付けも簡単なものを選びましょう。家族全員が操作方法を把握しておくことが重要です。

- サイズ・重量: 家庭で保管し、緊急時にすぐに持ち運べるサイズ・重量か確認しましょう。

- メンテナンスの容易さ: バッテリーや電極パッドの交換時期が分かりやすいもの、定期的な点検がしやすいものを選びましょう。

- 消耗品のコスト: バッテリーや電極パッドは消耗品であり、定期的な交換が必要です。その費用も考慮に入れましょう。小児用パッドが必要な場合は、それも購入できるか確認しましょう。

- 購入とレンタルの比較:

- 購入: 一度購入すれば、費用はかかりますが、完全に自身の所有物となり、設置場所や運用に自由度があります。初期費用は高めですが、長期的に見ればレンタルよりも安くなる場合があります。

- レンタル/リース: 月額料金を支払う形式で、初期費用を抑えられます。多くの場合、レンタル会社が定期的なメンテナンスや消耗品の交換も行ってくれるため、管理の手間が省けます。家庭用としては、このレンタル形式が普及しています。

- 価格帯:

- 家庭用AEDの本体価格は、購入の場合で20万円~40万円程度が目安です。レンタルやリースの場合、月額数千円~1万円程度の費用がかかります。

- 医療機器としての注意:

- AEDは「特定保守管理医療機器」に指定されており、販売・賃貸には資格が必要です。購入・レンタルは必ず正規の販売代理店や警備会社を通じて行いましょう。

—

4. AEDとホームセキュリティ連携の強力なメリット

家庭用AEDをホームセキュリティシステムと連携させることで、単独では得られない、次のような強力なメリットを享受できます。これは、緊急時の救命率を格段に高めるものです。

4.1. 24時間365日の緊急通報と迅速な連携

- 緊急事態の即時通知:

- ホームセキュリティシステムとAEDが連携している場合、AEDのカバーを開けたり、作動させたりした際に、その信号が自動的に警備会社のコントロールセンター(監視センター)へ送信されます。

- これにより、救急車を呼ぶための119番通報だけでなく、プロの警備員にもいち早く緊急事態が伝わります。これは、焦っている状況で通報が遅れるリスクを軽減し、迅速な対応を可能にします。

- 家族への緊急連絡:

- AED作動信号を受信した警備会社は、事前に登録されたご契約者やご家族の緊急連絡先へ、電話やメールで状況を即座に報告します。離れた場所にいる家族も、いち早く事態を知り、状況を把握することができます。

- 救急隊との連携支援:

- 警備会社が状況を把握することで、救急隊が到着するまでの間に、より詳細な情報を提供したり、的確な場所を指示したりすることが可能になります。これにより、救急隊のスムーズな活動を支援し、現場での対応時間を短縮できます。

4.2. プロの警備員による緊急対処(現場急行・サポート)

- 訓練された警備員の駆けつけ:

- AED作動信号を受信した警備会社は、同時にガードマン(警備員)を現場に急行させます。多くの警備会社のガードマンは、AEDの使用方法や心肺蘇生法に関する訓練を受けています。

- 救急車が到着するまでの間、ガードマンが現場に到着すれば、AEDの操作や心肺蘇生を補助したり、精神的に動揺している家族をサポートしたりと、現場での救命活動を強力に支援してくれます。

- 的確な状況判断と連携:

- ガードマンは、現場の状況を冷静に判断し、必要に応じて119番通報(もし未通報の場合)や、周辺住民への協力を促すなど、適切な行動を取ります。

- 救急隊が到着した際には、これまでの状況やAEDの使用状況などを的確に伝え、引き継ぎをスムーズに行うことで、救急隊の迅速な治療開始をサポートします。

- 二次的な安全確保:

- 緊急事態発生時には、混乱によって他の事故(転倒、二次被害など)が発生する可能性もあります。ガードマンが現場にいることで、こうした二次的な危険を回避し、安全を確保する役割も果たします。

4.3. 定期的なメンテナンスと管理の安心感

- 専門家による管理:

- AEDは医療機器であり、バッテリーや電極パッドには使用期限があります。ホームセキュリティ会社からAEDをレンタルしたり、連携サービスを利用したりする場合、消耗品の交換時期の管理や、定期的な点検を警備会社が代行してくれることがほとんどです。

- これにより、AEDが常に「いざという時に使える状態」に保たれているという安心感を得られます。自分で管理する手間や、交換時期を忘れてしまう心配がありません。

- 使用方法の確認や訓練機会:

- 一部の警備会社では、AEDの導入家庭向けに、使用方法の確認会や心肺蘇生法の訓練機会を提供している場合があります。これにより、家族全員がAEDを安心して使えるようになります。

—

5. 家庭用AED導入から運用までの具体的な流れと、後悔しないための注意点

家庭用AEDの導入、特にホームセキュリティとの連携を検討する際、契約から設置、そして利用開始までの流れを把握しておくことで、スムーズに進めることができます。また、後悔しないための重要な注意点も確認しておきましょう。

5.1. 導入までの具体的な流れ

- 情報収集・ニーズの明確化:

- まずはセコムやALSOKなど大手警備会社が提供するAED連携サービスや、家庭用AEDのレンタル・販売情報について大まかに情報を集めましょう。

- 「家族に心臓に持病がある」「高齢の親と暮らしている」「万が一の時に備えたい」など、ご自身のニーズと家族の意見を明確にしておくと、相談がスムーズに進みます。

- 無料相談・見積もり:

- 気になる警備会社に連絡し、無料相談を申し込みます。多くの会社は、専門の担当者があなたの状況を詳しくヒアリングし、最適なAEDの機種や、ホームセキュリティ連携プランの提案を行います。

- AEDのレンタル費用、初期費用、月額のサービス料、消耗品(バッテリー、電極パッド)の交換費用、メンテナンス内容などを明確に提示してもらいましょう。

- 契約内容の確認・契約:

- 提示された見積もりとサービス内容に納得したら、契約手続きに進みます。

- 契約書の内容を隅々まで確認することが非常に重要です。特に、月額料金の内訳、契約期間、解約条件、違約金、AEDの保証期間、そして緊急時の警備員の具体的な対応(緊急通報、駆けつけ、救急隊との連携など)について、後でトラブルにならないよう、不明な点は全て質問し、明確にしておきましょう。

- AEDの設置・運用開始:

- 契約後、AEDが配送され、必要に応じてシステムの設置工事が行われます。AED本体は、緊急時にすぐに取り出せる場所に設置しましょう。多くの場合、リビングや玄関付近など、家族全員がアクセスしやすい場所が推奨されます。

- AED到着後、家族全員で音声ガイダンスに従って操作を試す「デモンストレーションモード」などを活用し、使い方をシミュレーションしてみることが非常に重要です。実際に体験することで、いざという時の戸惑いを減らすことができます。

- 警備会社が提供する操作説明会や講習会があれば、積極的に参加しましょう。

- 定期的なメンテナンスと訓練:

- AEDは医療機器であり、バッテリーや電極パッドには使用期限があります。ホームセキュリティ連携プランでは、多くの場合、警備会社がこれらの消耗品の交換時期を管理し、定期的なメンテナンスを行います。

- 家族全員で、定期的にAEDの存在と設置場所を確認し、基本的な操作方法を再確認する機会を設けることも大切です。心肺蘇生法やAEDの使用方法に関する講習会に積極的に参加し、いざという時に備えましょう。

5.2. 後悔しないための重要チェックポイント

家庭用AEDを導入し、ホームセキュリティと連携して後悔しないために、以下の点を特に注意して確認しましょう。

- 6.2.1. 必ず複数社と比較検討する

- セコム、ALSOKといった大手警備会社は、AED連携サービスを提供していますが、AEDの機種、料金、メンテナンス体制、駆けつけ速度など、各社で特徴が異なります。

- 必ず複数の会社の資料請求や見積もりを取り、料金、サービス内容、サポート体制、緊急時の具体的な対応などを総合的に比較検討することで、あなたのニーズと予算に最も合った最適なサービスを見つけられます。

- 6.2.2. 「総額」で料金を比較する(レンタルか購入か)

- AEDは高額な医療機器です。初期費用だけでなく、消耗品(バッテリー、電極パッド)の交換費用、メンテナンス費用、そして月額料金を合わせた「総額」で比較しましょう。レンタルか購入かによって費用体系が大きく異なるため、長期的な視点での比較が重要です。

- レンタルプランの場合、消耗品費用やメンテナンス費用が含まれているか、契約期間中の費用が明確かを確認しましょう。

- 6.2.3. AEDの操作のしやすさを確認する

- 緊急時に誰もが落ち着いてAEDを使えることが重要です。デモンストレーションモードなどを試して、音声ガイダンスが分かりやすいか、パッドの貼り付けは簡単かなどを確認しましょう。小児用パッドも必要か検討し、対応しているか確認しましょう。

- 6.2.4. 消耗品の管理体制を確認する

- AEDのバッテリーや電極パッドには使用期限があり、期限切れでは使用できません。警備会社が交換時期を適切に管理してくれるか、通知は来るか、費用はプランに含まれているかなどを確認しましょう。

- 6.2.5. 緊急時の警備員の具体的な対応内容を明確にする

- AED作動時の警備員の駆けつけまでの時間、現場での役割(AED操作補助、心肺蘇生補助、救急隊への引き継ぎ、家族のサポートなど)、そして119番通報の連携体制などを具体的に確認しましょう。

- 6.2.6. AED設置場所の確保と、家族全員への周知を徹底する

- AEDは、緊急時にすぐに使えるよう、リビングや玄関など、家族全員がアクセスしやすい場所に設置しましょう。そして、その設置場所と基本的な使い方を、家族全員で共有し、定期的に確認する機会を設けることが非常に重要です。

—

7. まとめ:AEDとホームセキュリティで「命を救う」備えを

この「AEDは必要?家庭用AEDとホームセキュリティ連携」ガイドを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

突然の心停止は、予測不能な出来事であり、その場に居合わせた人の迅速な行動が、命を救うかどうかの鍵を握ります。救急車が到着するまでの「空白の数分間」に、AEDが適切に使用されるかどうかが、救命率と社会復帰率を大きく左右します。

家庭にAEDを導入し、さらにホームセキュリティシステムと連携させることは、この「もしも」の事態に対する究極の備えと言えるでしょう。AEDの作動を感知した警備会社が24時間365日自動で緊急通報し、訓練されたプロの警備員が現場に急行して救命活動をサポートしてくれます。これにより、ご家族が緊急時でも冷静に対応できるよう、そして何よりも大切な命を救う可能性を飛躍的に高めることができます。

AEDは高価な医療機器であり、定期的なメンテナンスが不可欠ですが、ホームセキュリティ連携サービスを利用すれば、消耗品の管理や点検の手間を警備会社に任せることができ、常に「使える状態」を維持できます。セコムやALSOKといった大手警備会社は、長年の実績とノウハウに基づいた高品質なサービスと、AED連携を含む緊急時対応のプランを提供しており、あなたの「命を守る」という最大の安心を強力にサポートしてくれるはずです。

この記事が、あなたがAEDの重要性を再認識し、家庭への導入、そしてホームセキュリティ連携による「命を救う」ための具体的な一歩を踏み出す一助となれば幸いです。あなたの安全で快適な毎日、そして何よりも大切な命を守る備えを、今すぐ始めましょう。

AED連携も兼ねたホームセキュリティを検討したい方へ

このガイドでAEDとホームセキュリティ連携に興味を持たれた方は、ぜひ下記の公式サイトから詳細な情報をご確認ください。

無料の資料請求や、オンライン・電話での無料相談も可能です。あなたの疑問や不安を解消し、最適なプラン選びのためのサポートを受けることができます。

あなたの「安心」を確かなものにするために、今すぐ一歩を踏み出しましょう。

コメント